訪問看護の利用の流れについて、サービス開始までの手順や必要な準備を解説

訪問看護は、住み慣れたご自宅で安心して療養生活を送るために、看護師などが訪問し、必要な医療やケアを提供するサービスです。この記事では、訪問看護の利用を検討されている方や、そのご家族に向けて、訪問看護を利用するまでの具体的な手順や、事前に準備しておくべきことについて詳しく解説します。訪問看護の流れを理解し、スムーズにサービスを利用できるよう、ぜひ参考にしてください。

目次

- 訪問看護とは?

- 訪問看護 利用の流れ

- 訪問看護 利用の流れ【介護保険】

- 訪問看護 利用の流れ【医療保険】

- 精神科訪問看護 利用の流れ

- 訪問看護の申し込み前に準備すること

- 訪問看護ステーションとの連携

- 訪問看護に関するよくある質問

- 訪問看護の利用の流れを知って安心の在宅療養を

訪問看護とは?

在宅療養を支える訪問看護

訪問看護とは、病気や障がいのある方が、住み慣れた地域やご自宅で安心して療養生活を送れるように、看護師や保健師、理学療法士などがご自宅に訪問し、看護やリハビリテーションを提供するサービスです。在宅療養を希望される方にとって、訪問看護は必要不可欠な支援となります。訪問看護は、利用者さんの心身の状態に合わせて、医療的な管理や日常生活の支援、ご家族への相談・指導など、幅広いサービスを提供します。訪問看護の目的は、単に病気を治療するだけでなく、利用者さんがその人らしく、尊厳をもって生活できるよう支援することです。

訪問看護で受けられるサービス

訪問看護では、以下のようなサービスを受けることができます(参考:日本訪問看護財団 - 訪問看護とは)。

- 病状の観察と管理:血圧、体温、脈拍などのバイタルチェック、病状の悪化防止、症状緩和

- 医療処置:点滴、注射、カテーテル管理、褥瘡(床ずれ)の処置

- 日常生活の支援:清潔保持、排泄支援、食事支援、入浴支援

- リハビリテーション:機能訓練、呼吸訓練、嚥下訓練

- 服薬指導:薬の効果や副作用の説明、服薬管理

- 精神的な支援:不安や孤独感の軽減、心のケア

- ご家族への支援:介護方法の指導、相談、精神的な支援

- ターミナルケア:終末期における苦痛の緩和、ご家族の精神的な支援

訪問看護でできること、できないことについては、各訪問看護ステーションによって異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。訪問看護サービス内容については、厚生労働省のホームページでも確認できます(参考:厚生労働省 - 訪問看護のしくみ)。

訪問看護 利用の流れ

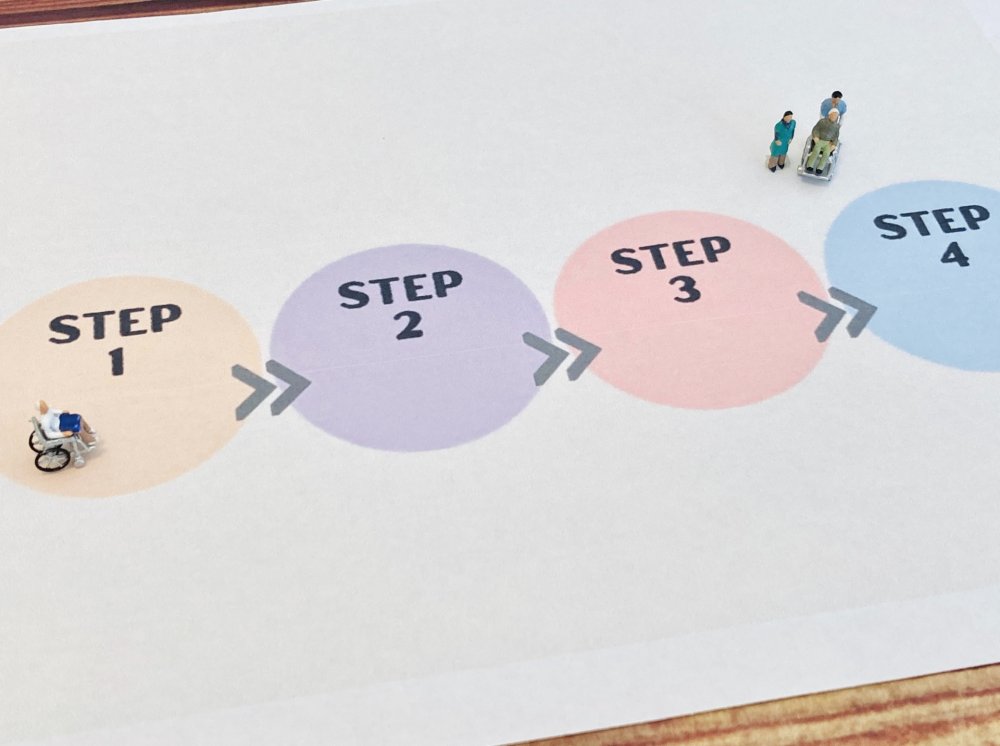

訪問看護 利用の流れの全体像

訪問看護の利用の流れは、大きく分けて介護保険を利用する場合と、医療保険を利用する場合で異なります。

介護保険を利用する場合は、まず相談窓口へ問い合わせ、要介護認定の申請を行う必要があります。認定後、ケアプランを作成し、訪問看護ステーションと契約することで、サービスを開始できます。

医療保険を利用する場合は、まず主治医に相談し、訪問看護指示書の発行を受ける必要があります。その後、訪問看護ステーションと契約することで、サービスを開始できます。

精神科訪問看護の場合は、訪問看護ステーションへ申請し、訪問看護指示書を取得後、事業所との面談を経て、利用開始となります。

以下の表に、それぞれの保険における大まかな流れをまとめました。

| 保険の種類 | 利用の流れ |

| 介護保険 | 1. 相談窓口へ問い合わせ 2. 要介護認定の申請 3. ケアプランの作成 4. 訪問看護ステーションと契約 5. サービス開始 |

| 医療保険 | 1. 主治医に相談 2. 訪問看護指示書の発行 3. 訪問看護ステーションと契約 4. サービス開始 |

| 精神科訪問看護 | 1. 訪問看護ステーションへ申請 2. 訪問看護指示書を取得 3. 事業所との面談 4. 利用開始 |

訪問看護 利用の流れ【介護保険】

1. 相談窓口へ問い合わせ

介護保険を利用して訪問看護を希望する場合は、まずはお住まいの市区町村の相談窓口や、地域包括支援センターに問い合わせましょう。相談窓口では、介護保険制度の説明や、利用に関する相談、申請手続きの支援などを受けることができます。ケアマネジャー(介護支援専門員)がいる場合は、ケアマネジャーに相談することも可能です。ケアマネジャーは、利用者さんの状況に合わせて、適切なサービスを提案し、ケアプランの作成を支援してくれます。

2. 要介護認定の申請

介護保険で訪問看護を利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。申請には、申請書、介護保険被保険者証、医師の診断書などが必要になる場合があります。申請後、市区町村の調査員がご自宅を訪問し、利用者さんの心身の状態や生活状況などを調査します。また、医師の意見書も参考に、介護認定審査会で審査が行われ、要介護度が決定されます。要介護度は、要支援1・2、要介護1~5の7段階に分かれており、要介護度に応じて利用できるサービスの種類や回数、料金などが異なります。訪問看護の対象者は、原則として要支援1・2、要介護1~5の方となります。介護保険で訪問看護を受けるには、要介護認定が必要となることを覚えておきましょう。

3. ケアプランの作成

要介護認定の結果が出たら、ケアプランの作成に進みます。ケアプランとは、利用者さんがどのようなサービスを、いつ、どれくらいの回数利用するかを定めた計画書のことです。ケアプランは、利用者さんやご家族の意向を尊重しながら、ケアマネジャーが中心となって作成します。ケアプランには、訪問看護だけでなく、デイサービスや福祉用具のレンタルなど、他の介護保険サービスも組み込むことができます。ケアプランの作成にあたっては、ケアマネジャーが利用者さんのご自宅を訪問し、心身の状態や生活環境、ご希望などを詳しくヒアリングします。訪問看護をケアプランに組み込む際には、訪問看護の目的や内容、回数、時間などを具体的にケアマネジャーに伝えましょう。ケアプランは、定期的に見直しを行い、利用者さんの状態に合わせて修正していくことが必要です。

4. 訪問看護ステーションと契約

ケアプランが作成されたら、訪問看護ステーションを選び、契約を結びます。訪問看護ステーションは、全国に多数存在しており、それぞれ特色や提供するサービス内容が異なります。訪問看護ステーションを選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

- サービス内容:訪問看護の内容、リハビリテーションの提供、夜間訪問の可否など

- 事業所の体制:24時間対応の可否、緊急時の対応、看護師の人数や経験

- 料金:介護保険の自己負担割合、医療保険との併用、交通費など

- 事業所の雰囲気:看護師の人柄、訪問時の対応、説明の丁寧さ

- 訪問看護ステーションの場所:自宅からの距離、訪問にかかる時間

複数の訪問看護ステーションに見学に行き、説明を聞いて比較検討することをおすすめします。契約時には、サービス内容、料金、緊急時の対応などについて、しっかりと確認しましょう。契約後、訪問看護ステーションの看護師がご自宅を訪問し、利用者さんの状態やケアプランに基づいて、具体的な訪問看護計画を立てます。

5. サービス開始

訪問看護ステーションとの契約が完了し、訪問看護計画が立てられたら、いよいよサービス開始です。訪問看護師は、訪問看護計画に基づいて、定期的にご自宅を訪問し、看護ケアを提供します。サービス開始後は、訪問看護師やケアマネジャーと連携を取りながら、訪問看護のサービス内容や回数、時間などを調整することができます。訪問看護を受けている中で、困ったことや不安なことがあれば、訪問看護師やケアマネジャーに遠慮なく相談しましょう。訪問看護は、利用者さんが安心して在宅療養を送るための支援であり、利用者さんの状態に合わせて柔軟にサービスを提供することが可能です。

訪問看護 利用の流れ【医療保険】

1. 主治医に相談

医療保険で訪問看護を利用するには、まず主治医に相談することが必要です。主治医は、利用者さんの病状や治療状況を把握しているため、訪問看護が必要かどうかを判断し、適切な指示を出すことができます。主治医に相談する際には、訪問看護を希望する理由や、どのような支援を受けたいかを具体的に伝えましょう。例えば、「退院後の在宅療養が不安」、「薬の管理が難しい」、「医療的な処置が必要」など、具体的な状況を伝えることで、主治医はより適切な判断をすることができます。医療保険での訪問看護は、訪問看護指示書に基づいて行われるため、主治医の指示が不可欠となります。

2. 訪問看護指示書の発行

主治医が訪問看護を必要と判断した場合、訪問看護指示書が発行されます。訪問看護指示書には、利用者さんの病名、状態、訪問看護の目的、サービス内容、訪問回数、期間などが記載されています。訪問看護ステーションは、この訪問看護指示書に基づいて、訪問看護を提供します。訪問看護指示書は、原則として3ヶ月ごとに更新が必要です。ただし、病状が不安定な場合は、1ヶ月ごとに更新されることもあります。訪問看護指示書の発行には、医療機関によって料金が異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

3. 訪問看護ステーションと契約

訪問看護指示書が発行されたら、訪問看護ステーションを選び、契約を結びます。介護保険と同様に、サービス内容、事業所の体制、料金などを比較検討し、利用者さんに合った訪問看護ステーションを選びましょう。医療保険の場合、訪問看護の回数や時間に制限がある場合がありますので、事前に確認しておくことが必要です。訪問看護ステーションとの契約時には、訪問看護指示書を提示し、サービス内容や緊急時の対応などについて、しっかりと確認しましょう。

4. サービス開始

訪問看護ステーションとの契約が完了し、訪問看護計画が立てられたら、いよいよサービス開始です。訪問看護師は、訪問看護指示書と訪問看護計画に基づいて、定期的にご自宅を訪問し、看護ケアを提供します。医療保険での訪問看護は、病状の観察や管理、医療処置、服薬指導などが中心となります。訪問看護を受けている中で、病状の変化や困ったことがあれば、訪問看護師や主治医に遠慮なく相談しましょう。訪問看護は、利用者さんが安心して在宅療養を送るための支援であり、医療的なニーズに合わせてサービスを提供します。医療保険での訪問看護の条件については、主治医や訪問看護ステーションに詳しく確認しましょう。

精神科訪問看護 利用の流れ

精神科訪問看護は、精神疾患を持つ方が地域で安心して生活できるよう、看護師や精神保健福祉士などがご自宅を訪問し、看護や相談を行うサービスです。精神科訪問看護は、医療保険または介護保険で利用することができます。精神科訪問看護を受けるには、いくつかの流れがあります。

精神科訪問看護とは?

精神科訪問看護とは、精神疾患や精神的な問題を抱える方が、住み慣れた地域やご自宅で安心して生活できるよう、専門の看護師や精神保健福祉士などが訪問し、看護や相談、生活支援を行うサービスです。精神科訪問看護は、医療保険または介護保険で利用することができ、利用者さんの状態やニーズに合わせて、様々な支援を提供します。精神科訪問看護では、病状の悪化防止や再発予防、日常生活の支援、服薬指導、家族支援など、幅広いサービスを受けることができます。精神科訪問看護の目的は、利用者さんが地域社会で自立した生活を送れるように支援することです。精神科訪問看護のサービス内容については、各訪問看護ステーションにお問い合わせください。

1. 訪問看護ステーションへ申請

精神科訪問看護を利用するには、まず訪問看護ステーションに申請を行います。申請時には、利用者さんの氏名、住所、連絡先、病名、既往歴、主治医の情報などを伝える必要があります。訪問看護ステーションは、申請内容を確認し、利用者さんの状態やニーズを把握するために、面談を行う場合があります。訪問看護ステーションによっては、事前に主治医の診察を受け、訪問看護の必要性について意見を求める場合があります。訪問看護ステーションは、利用者さんの状態に合わせて、適切なサービスを提供できるよう、しっかりと情報収集を行います。

2. 訪問看護指示書を取得

訪問看護ステーションへの申請後、主治医に訪問看護指示書の交付を依頼します。訪問看護指示書は、主治医が訪問看護の必要性を認め、具体的なサービス内容や回数、期間などを指示する書類です。訪問看護ステーションは、この訪問看護指示書に基づいて、訪問看護を提供します。精神科訪問看護の場合、訪問看護指示書には、病状、治療内容、訪問看護の目的、サービス内容などが詳細に記載されます。訪問看護指示書がない場合、精神科訪問看護を利用することはできません。精神科訪問看護の利用の流れにおいて、訪問看護指示書の取得は非常に重要なステップです。

3. 事業所との面談

訪問看護指示書を取得したら、訪問看護ステーションの担当者と面談を行います。面談では、利用者さんの状態やニーズ、訪問看護の目的などを改めて確認し、具体的な訪問看護計画を立てます。訪問看護計画には、訪問回数、時間、サービス内容、目標などが記載されます。また、訪問看護に関する料金や契約内容についても説明を受けます。面談を通じて、訪問看護ステーションの看護師や精神保健福祉士との信頼関係を築き、安心してサービスを利用できるよう、しっかりとコミュニケーションを取りましょう。事業所との面談は、精神科訪問看護をスムーズに開始するために必要な手続きです。

4. 利用開始

面談後、訪問看護ステーションとの契約が完了したら、いよいよサービス開始です。訪問看護師や精神保健福祉士が、訪問看護計画に基づいて、定期的にご自宅を訪問し、看護や相談、生活支援を行います。精神科訪問看護では、病状の観察や管理、服薬指導、日常生活の支援、家族支援など、様々なサービスを受けることができます。サービス開始後も、訪問看護師や精神保健福祉士と連携を取りながら、訪問看護計画を定期的に見直し、利用者さんの状態に合わせて柔軟にサービスを調整することができます。

訪問看護の申し込み前に準備すること

相談に必要な情報

訪問看護の申し込みを検討する際、事前に情報を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。 相談する相手(ケアマネジャー、主治医、訪問看護ステーションの相談員など)に以下の情報を伝えられるように準備しておきましょう。

- 利用者本人の基本情報:氏名、年齢、住所、連絡先、保険情報(介護保険・医療保険)

- 病歴:既往歴、現在の病状、治療内容、内服薬

- 生活状況:在宅環境、家族構成、日常生活の自立度

- 希望するサービス内容:どのような看護や支援を希望するか、具体的な要望

- 主治医の情報:医療機関名、主治医の氏名

- その他:アレルギー、感染症の有無、特別な配慮事項

これらの情報を事前に整理しておくことで、相談時に必要な情報をスムーズに伝えることができ、より適切なサービスの提案を受けることができます。

医療情報提供の同意

訪問看護を利用する際には、医療機関や介護事業所間で、利用者さんの医療情報や介護情報を共有する必要があります。そのため、訪問看護ステーションから、医療情報提供に関する同意書への署名を求められる場合があります。医療情報提供の同意は、利用者さんの医療情報を、主治医や他の医療機関、介護事業所と共有することに同意するものです。同意することで、訪問看護師は、主治医と連携を取りながら、より適切な看護ケアを提供することができます。医療情報の共有に同意しない場合、訪問看護のサービスを受けることができない場合があります。同意書の内容をよく確認し、医療情報の提供範囲や利用目的などを理解した上で、同意するかどうかを判断しましょう。

訪問看護ステーションとの連携

訪問看護は、利用者さんと訪問看護ステーション、主治医、ケアマネジャーなどが連携して行うサービスです。訪問看護ステーションとの連携を密にすることで、より質の高い看護ケアを受けることができます。

初回訪問時の確認事項

訪問看護のサービス開始後、初めて訪問看護師が自宅に訪問する際には、以下の点を確認しましょう。

- 訪問看護師の身分証:訪問看護ステーションの職員であることを証明する身分証を提示してもらいましょう。

- 訪問看護計画の説明:訪問看護計画に基づいて、どのようなサービスを提供するのか、具体的な内容を説明してもらいましょう。

- 緊急連絡先の確認:緊急時の連絡先(訪問看護ステーションの電話番号、担当看護師の連絡先など)を確認しておきましょう。

- サービスに関する料金の説明:サービスの料金体系や支払い方法について、改めて説明を受けましょう。

- 訪問看護に関する質問:訪問看護について疑問や不安なことがあれば、遠慮なく質問しましょう。

初回訪問時にしっかりと確認することで、安心して訪問看護のサービスを受けることができます。

サービス利用中の連絡

訪問看護のサービスを利用している間も、訪問看護ステーションとの連携は非常に重要です。以下のような場合には、訪問看護ステーションに連絡しましょう。

- 体調の変化:利用者さんの体調に変化があった場合(発熱、痛み、呼吸困難など)

- 薬の変更:主治医から薬の変更があった場合

- 入院・退院:入院や退院が決まった場合

- サービス内容の変更希望:サービス内容や回数、時間などを変更したい場合

- その他:訪問看護に関する疑問や不安なことがあれば、遠慮なく相談しましょう。

訪問看護ステーションに連絡する際には、利用者さんの氏名、住所、連絡先、状況などを具体的に伝えましょう。

緊急時の対応

緊急時には、迅速な対応が必要です。以下のような場合には、すぐに訪問看護ステーションに連絡し、指示を仰ぎましょう。

- 意識がない、または意識が朦朧としている

- 呼吸困難

- 激しい胸痛

- 大量出血

- けいれん

緊急連絡先は、訪問看護計画書や契約書に記載されていますので、事前に確認しておきましょう。また、訪問看護ステーションによっては、24時間対応の緊急訪問体制を整えている場合がありますので、確認しておくと安心です。

訪問看護に関するよくある質問

Q 訪問看護の費用は?

訪問看護の費用は、介護保険または医療保険の適用によって異なります。

- 介護保険の場合:介護度やサービス内容によって自己負担割合が異なります(原則1割、所得に応じて2割または3割)。

- 医療保険の場合:年齢や所得によって自己負担割合が異なります(原則3割、70歳以上は1割または2割)。

具体的な費用については、訪問看護ステーションに見積もりを依頼しましょう。また、訪問看護ステーションによっては、交通費やその他の加算が発生する場合がありますので、事前に確認しておくことが必要です。訪問看護の料金については以下の記事で詳しく解説していますのでご確認ください。

Q 訪問看護の利用回数は?

訪問看護の利用回数は、介護保険または医療保険の適用、利用者さんの状態、主治医の指示などによって異なります。

- 介護保険の場合:ケアプランに基づいて、利用回数が決定されます。

- 医療保険の場合:訪問看護指示書に基づいて、利用回数が決定されます。原則として週3日までですが、病状によっては週4日以上の訪問が可能な場合があります。

訪問看護の利用回数について、誰が決めるかというと、基本的には主治医とケアマネジャーが連携して決定します。訪問看護の利用回数については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご確認ください。

訪問看護の利用回数は週何回まで?医療保険と介護保険での上限を解説!

Q 訪問看護の時間を増やしたい

訪問看護の時間を増やしたい場合は、ケアマネジャーまたは主治医に相談しましょう。利用者さんの状態やニーズに合わせて、ケアプランや訪問看護指示書を見直し、訪問看護の時間や回数を増やすことができる場合があります。ただし、保険の適用範囲内での増回数となるため、費用が変更になる可能性もあります。

訪問看護の利用の流れを知って安心の在宅療養を

この記事では、訪問看護の利用の流れについて、介護保険、医療保険、精神科訪問看護のそれぞれの場合について詳しく解説しました。訪問看護は、利用者さんが住み慣れたご自宅で安心して療養生活を送るための支援となるサービスです。この記事を参考に、訪問看護の利用を検討し、安心できる在宅療養を実現してください。ご不明な点やご不安なことがあれば、お気軽にケアマネジャーや主治医、訪問看護ステーションにご相談ください。

訪問看護のご相談は おうちナースプリュムへ

東京都内にお住まいで、訪問看護をお探しですか? 訪問看護ステーション おうちナースプリュムは、港区、目黒区、品川区、中野区を中心に、ご自宅での療養を支援しています。

「訪問看護ってどんなサービス?」「うちの家族も利用できるの?」といった疑問をお持ちの方も、お気軽にお問い合わせください。まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご相談を承っております。訪問看護に関するご不安や疑問を解消し、安心して在宅療養を送れるよう、おうちナースプリュムが全力でサポートいたします。