要支援の認定をされた方の訪問看護とは?サービス内容や料金について徹底解説

要支援の認定を受けた方が利用できる訪問看護(介護予防訪問看護)について、その内容、対象者、サービス内容を詳しく解説します。この記事を読むことで、訪問看護がどのようなサポートを提供し、どのように利用できるのかが理解できます。ご本人やご家族の在宅生活を支える一助となれば幸いです。

目次

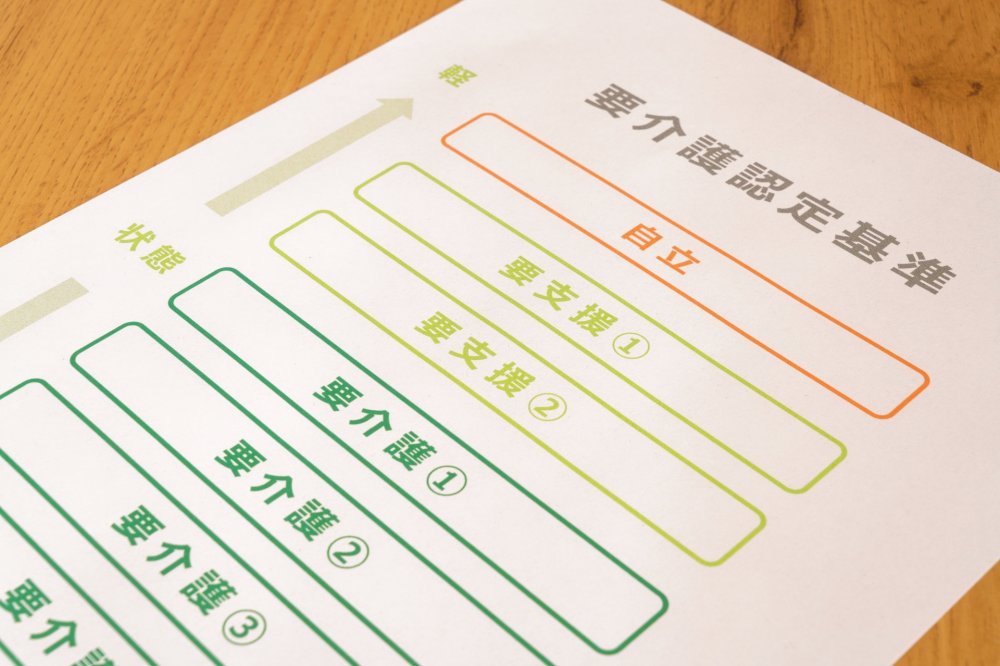

要支援の認定とは

要支援の認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な認定の一つで、日常生活に支援が必要な状態と判断された場合にされます。要支援には1と2の段階があり、それぞれ支援の必要度合いが異なります。

- 要支援1: 日常生活の一部に支援が必要な状態。例えば、掃除や洗濯などの家事や、買い物などに部分的な手助けが必要な場合があります。

- 要支援2: 要支援1よりも、もう少し支援が必要な状態。日常生活動作(ADL)に支障が出始める場合もあります。

要支援の認定を受けると、介護予防サービスを利用することができ、その一つが介護予防訪問看護です。要支援認定を受けるには、市区町村の窓口に申請を行い、認定調査を受ける必要があります。

介護予防訪問看護とは

介護予防訪問看護とは、要支援1または2の認定を受けた方が、住み慣れた自宅で自立した生活を送れるように、看護師などが自宅を訪問して行う看護サービスです。介護保険制度における介護予防サービスの一つであり、病気の悪化防止や、心身機能の維持・回復を目的としています。(参考:介護予防訪問看護とは)

単なるお世話ではなく、専門的な視点から健康状態をチェックし、適切なアドバイスや支援を行うことで、利用者のQOL(生活の質)向上を目指します。主治医の指示に基づき、必要なサービスが提供されるため、安心して利用できます。

サービス内容

介護予防訪問看護では、利用者の心身の状態や生活状況に合わせて、様々なサービスが提供されます。以下に主なサービス内容を解説します。

健康状態の確認

訪問看護師は、利用者の自宅を訪問し、バイタルサイン(体温、血圧、脈拍、呼吸など)の測定や、病状の観察を行います。これにより、体調の変化や異常の早期発見に繋がります。

具体的には、以下のような項目をチェックします。

- 血圧測定:高血圧や低血圧の兆候を把握します。

- 体温測定:発熱の有無を確認し、感染症の早期発見に繋げます。

- 脈拍測定:不整脈や頻脈、徐脈などの異常をチェックします。

- 呼吸状態の観察:呼吸困難や喘鳴(ぜんめい)の有無を確認します。

- 皮膚の状態観察:褥瘡(じょくそう、床ずれ)の有無や、皮膚の乾燥状態を確認します。

- 浮腫(むくみ)の有無:心不全や腎機能低下の兆候を把握します。

- 栄養状態の確認:食欲不振や体重減少の有無を確認します。

- 排便・排尿状況の確認:便秘や下痢、尿失禁などの問題を把握します。

- 精神状態の観察:抑うつ状態や不安、混乱などの精神的な問題を把握します。

これらの健康状態の確認を通して、利用者の状態に合わせた適切なアドバイスや、医療機関への受診勧奨を行います。異常が見られた場合は、速やかに主治医に連絡し、指示を仰ぎます。

服薬指導・管理

訪問看護師は、利用者の方が安全かつ効果的に薬を服用できるように、服薬指導・管理を行います。薬の種類、量、服用方法、副作用などについて、わかりやすく説明し、正しい服薬を支援します。

具体的には、以下の内容を行います。

- 薬の説明: 処方された薬の名前、効果、服用方法、副作用などを丁寧に説明します。

- 服薬状況の確認: 薬をきちんと飲めているか、飲み忘れはないかなどを確認します。

- 残薬の確認: 薬が余っていないか、期限切れの薬はないかなどを確認します。

- 服薬カレンダーの作成: 必要に応じて、服薬カレンダーを作成し、服薬のタイミングを視覚的にわかりやすくします。

- 副作用の早期発見: 副作用の症状や対処法を説明し、異常があればすぐに医療機関に連絡するよう促します。

- 自己判断での服薬中止の注意: 医師や薬剤師の指示なしに、自己判断で服薬を中止しないように注意を促します。

特に、複数の医療機関から薬を処方されている場合や、認知症などで服薬管理が難しい場合には、訪問看護師による支援が重要になります。必要に応じて、薬剤師と連携し、より専門的なアドバイスを受けることも可能です。

リハビリテーション

介護予防訪問看護では、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職が、利用者の身体機能や日常生活動作能力の維持・向上を目的としたリハビリテーションを行います。

リハビリテーションの内容は、利用者の状態や目標に合わせて個別に作成されるリハビリ計画に基づいて実施されます。

具体的なリハビリテーションの内容としては、以下のようなものがあります。

- 基本的な運動機能の訓練: 寝返り、起き上がり、座位保持、立ち上がり、歩行などの基本的な動作の練習を行います。

- 筋力トレーニング: 筋力低下を防ぎ、日常生活に必要な筋力を維持・向上させるための運動を行います。

- 関節可動域訓練: 関節の動きをスムーズにするためのストレッチや運動を行います。

- 日常生活動作訓練: 食事、更衣、排泄、入浴などの日常生活動作を、できる限り自分で行えるように練習します。

- 呼吸訓練: 呼吸機能の維持・向上を目的とした呼吸法や運動を行います。

- 言語訓練: 言語機能の改善や維持を目的とした訓練を行います。

- 嚥下訓練: 飲み込む機能の改善や維持を目的とした訓練を行います。

リハビリテーションは、自宅で行うことができるため、通院の負担を軽減することができます。また、自宅環境に合わせて、より実践的な訓練を行うことができます。

日常生活の支援

訪問看護師は、利用者が自宅で安全に、そして快適に生活できるように、日常生活の支援を行います。

具体的な支援内容としては、以下のようなものがあります。

- 清潔保持の支援: 清潔を保つことは、感染症予防や、皮膚トラブルの予防に繋がります。入浴やシャワーが困難な場合には、清拭や部分浴などの支援を行います。

- 排泄の支援: 排泄の自立を支援します。トイレへの誘導や、ポータブルトイレの使用方法の指導、おむつ交換などを行います。

- 食事の支援: 食事の準備や、食事介助を行います。

- 移動の支援: 歩行が困難な場合には、杖や歩行器の使用方法の指導、車いすの操作方法の指導などを行います。

- 安楽な体位の保持: 長時間同じ体勢でいると、褥瘡(じょくそう、床ずれ)ができやすくなります。体位変換や、クッションの使用などにより、安楽な体位を保持します。

これらの日常生活の支援を通して、利用者の自立を支援し、QOL(生活の質)の向上を目指します。

家族への支援・相談

訪問看護師は、利用者だけでなく、その家族への支援も行います。介護に関する悩みや不安を聞き、適切なアドバイスや情報提供を行います。

具体的には、以下のような支援を行います。

- 介護方法の指導: 介護方法に関する具体的な指導を行います。例えば、正しい体位変換の方法、移乗の方法、食事介助の方法、排泄介助の方法などです。

- 精神的なサポート: 介護は、精神的な負担が大きいです。介護者の悩みや不安を聞き、精神的なサポートを行います。

- 情報提供: 介護保険制度や、利用できる福祉サービスに関する情報を提供します。

- 関係機関との連携: 必要に応じて、医療機関や地域包括支援センター、介護サービス事業者などとの連携を図ります。

家族介護者の負担を軽減することは、利用者本人の生活の質を向上させることにも繋がります。訪問看護師は、家族全体のQOL向上を目指して支援を行います。

利用回数と時間の目安

介護予防訪問看護の利用回数と時間は、利用者の状態やケアプランに基づいて決定されます。原則として、要支援1・2の方が利用できる回数には上限があります。

詳細な利用回数や時間については、ケアマネジャーが作成するケアプランに記載されます。ケアプランは、利用者の心身の状態や生活状況、希望などを考慮して作成されます。利用回数や時間について疑問や希望がある場合は、ケアマネジャーに相談するようにしましょう。

訪問看護の回数については以下の記事で詳しく解説しております。ぜひご確認ください。

訪問看護の利用回数は週何回まで?医療保険と介護保険での上限を解説!

料金(自己負担額)

訪問看護の料金は、介護保険または医療保険のいずれかが適用されるかによって異なります。また、利用者の所得やサービス内容、訪問時間などによっても料金が変動します。自己負担額は、原則としてかかった費用の1割、2割、または3割となります。訪問看護の料金については以下の記事で詳しく解説しております。ぜひご確認ください。

訪問看護と訪問介護の違い

訪問看護と訪問介護は、どちらも在宅での生活を支援するサービスですが、その目的やサービス内容、提供する専門職などが異なります。訪問看護は、看護師などが医療的なケアを提供するのに対し、訪問介護は、介護福祉士などが日常生活の支援を行います。

訪問看護と訪問介護の比較

| 項目 | 訪問看護 | 訪問介護 |

| 目的 | 病状の観察、医療処置、服薬管理、リハビリテーションなど、医療的なケアを提供し、病気の悪化防止や症状の緩和、QOLの向上を目指します。 | 食事、入浴、排泄、更衣などの日常生活の支援を行い、利用者の自立を支援し、QOLの向上を目指します。 |

| サービス内容 | 健康状態の観察、バイタルチェック、創傷処置、カテーテル管理、服薬指導・管理、リハビリテーション、精神的なケアなど。 | 食事の準備・介助、入浴介助、排泄介助、更衣介助、掃除、洗濯、買い物代行など。 |

| 専門職 | 看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など。 | 介護福祉士、ホームヘルパーなど。 |

| 利用対象者 | 病気や障害を持ち、医療的なケアが必要な方。要支援・要介護認定を受けている方。 | 日常生活に支援が必要な方。要支援・要介護認定を受けている方。 |

| 保険の適用 | 介護保険または医療保険。 | 介護保険。 |

| 指示書の必要性 | 医療保険で訪問看護を利用する場合は、医師の指示書が必要です。介護保険の場合は、ケアプランに基づいてサービスが提供されます。 | ケアプランに基づいてサービスが提供されます。 |

| サービス提供時間 | 訪問看護ステーションによって異なりますが、24時間対応可能な事業所もあります。 | 事業所によって異なります。 |

どちらのサービスを利用するかは、利用者の状態やニーズによって異なります。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、適切なサービスを選択するようにしましょう。また、訪問看護と訪問介護を組み合わせて利用することで、より包括的な在宅ケアを受けることができます。

利用までの流れ

訪問看護を利用するまでの流れは、介護保険を利用する場合と医療保険を利用する場合で若干異なりますが、ここでは介護保険を利用する場合の流れを中心に解説します。

- 要支援認定の申請: まずはお住まいの市区町村の窓口で、要支援認定の申請を行います。申請には、介護保険被保険者証、健康保険証、印鑑などが必要です。

- 認定調査: 市区町村の職員または委託を受けた調査員が自宅を訪問し、心身の状態や生活状況などについて聞き取り調査を行います。

- 審査判定: 認定調査の結果や医師の意見書などをもとに、市区町村が介護認定審査会で審査・判定を行います。

- 要支援認定: 審査の結果、要支援1または2と認定された場合、介護保険を利用した訪問看護サービスを受けることができます。

- ケアプランの作成: ケアマネジャーに相談し、訪問看護を含む介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランは、利用者の状態や希望に合わせて作成されます。

- 訪問看護ステーションの選定・契約: ケアプランに基づき、利用する訪問看護ステーションを選定し、契約を結びます。複数のステーションを比較検討し、自分に合ったステーションを選びましょう。

- サービス開始: ケアプランに基づき、訪問看護サービスが開始されます。訪問看護師が自宅を訪問し、必要なケアを提供します。

訪問看護ステーションの選び方

訪問看護ステーションを選ぶ際には、以下のポイントを考慮しましょう。

- 事業所の体制: 24時間対応可能か、緊急時の連絡体制は整っているかなどを確認しましょう。

- スタッフの質: 看護師の経験や資格、専門分野などを確認しましょう。

- サービス内容: 自分のニーズに合ったサービスを提供しているかを確認しましょう。

- 料金: 料金体系や自己負担額について、明確に説明してくれるかを確認しましょう。

- 事業所の雰囲気: 実際に訪問し、事業所の雰囲気やスタッフの対応などを確認しましょう。

- 口コミや評判: インターネットや周囲の人からの評判を参考にしましょう。

複数のステーションを比較検討し、自分に合ったステーションを選ぶことが大切です。見学や相談を積極的に行い、納得できるステーションを選びましょう。

訪問看護に関する注意点

訪問看護を利用する際には、以下の点に注意しましょう。

- サービス内容の確認: ケアプランに記載されているサービス内容をしっかりと確認し、不明な点があればケアマネジャーや訪問看護ステーションに質問しましょう。

- 訪問時間の厳守: 訪問看護師が訪問する時間を守りましょう。やむを得ず時間を変更する場合は、事前に連絡するようにしましょう。

- 体調の変化の報告: 体調に変化があった場合は、速やかに訪問看護師に報告しましょう。

- 薬の管理: 服薬指導を受けた内容をしっかりと守り、薬を正しく服用しましょう。

- 貴重品の管理: 訪問看護師が訪問する際は、貴重品を目の届く場所に保管するようにしましょう。

これらの注意点を守り、訪問看護サービスを有効に活用しましょう。

訪問看護に関する相談窓口

訪問看護に関する相談は、以下の窓口で受け付けています。

- 地域包括支援センター: 高齢者の総合的な相談窓口です。介護保険制度や介護サービスに関する相談、介護予防に関する相談などを受け付けています。

- 市区町村の介護保険窓口: 介護保険制度に関する申請や手続き、介護サービスに関する相談などを受け付けています。

- 訪問看護ステーション: 訪問看護サービスの内容や料金、利用方法などについて相談できます。私たち「訪問看護ステーションおうちナース プリュム」でも相談を受け付けています。ぜひご連絡ください。 訪問看護ステーション おうちナースプリュム お問い合わせ

- ケアマネジャー: ケアプランの作成や、介護サービスに関する相談などを受け付けています。

- 医療機関: 病状や治療に関する相談、訪問看護の必要性などについて相談できます。

これらの相談窓口を活用し、訪問看護に関する疑問や不安を解消しましょう。

おうちナースプリュム

東京都内にお住まいの皆様へ。「訪問看護ステーション おうちナースプリュム」は、住み慣れたご自宅での療養をサポートいたします。港区、目黒区、品川区、中野区を中心に、東京都全域で訪問看護サービスを提供しています。

経験豊富な看護師が、皆様の健康状態や生活状況に合わせた、きめ細やかなケアをご提供。病状の観察から、服薬管理、リハビリテーション、日常生活の支援まで、幅広く対応いたします。

訪問看護に関するご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にて承っております。お気軽にご連絡ください。